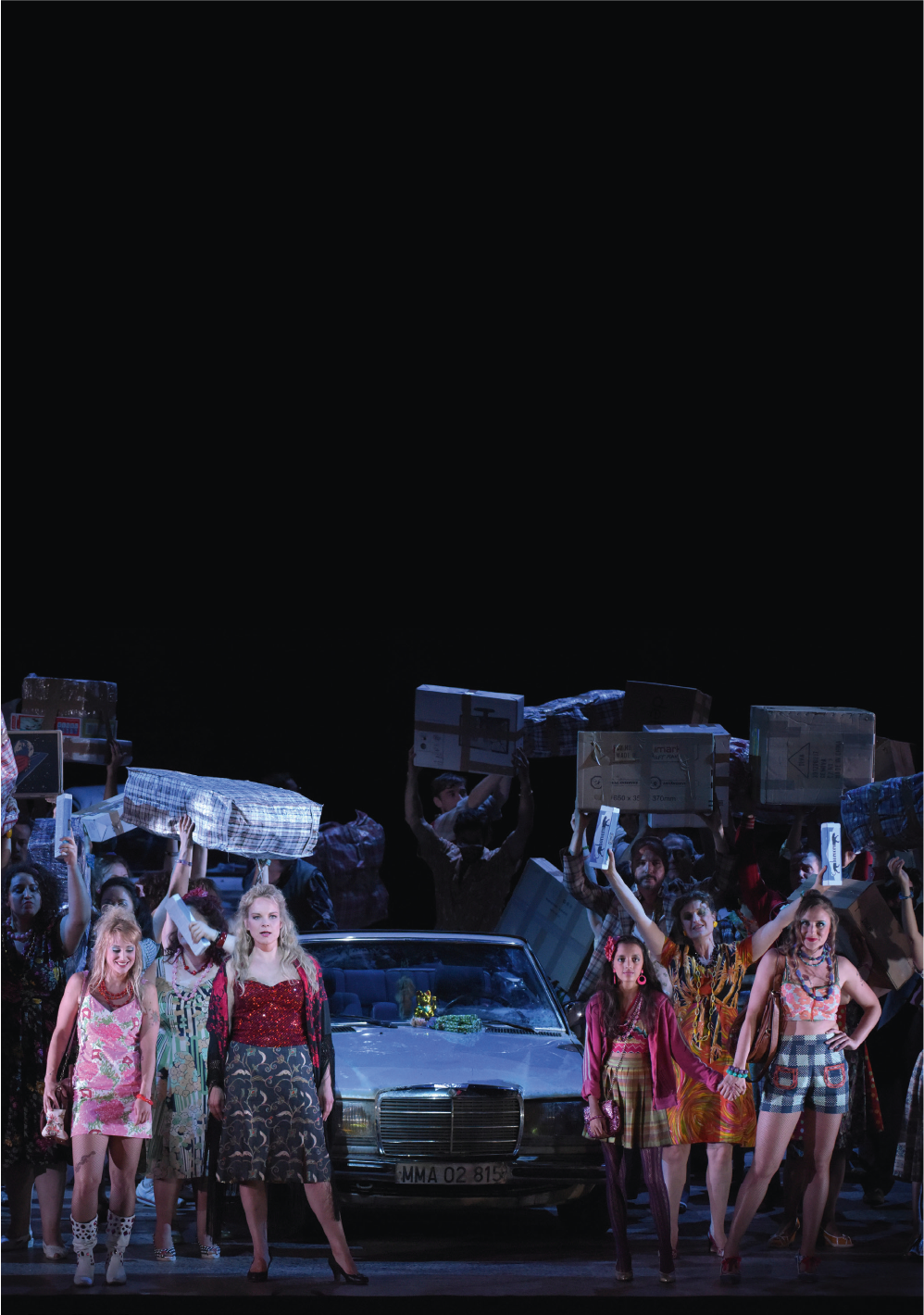

En 2017, l’Opéra confiait à la chorégraphe Anne Teresa De

Keersmaeker la mise en scène de Così fan

tutte de Mozart. Littéralement : « Elles font toutes ainsi. »

La chorégraphe revient sur les ambiguïtés de Così, misogyne pour les uns, féministe avant l’heure pour les

autres.

Cosi fan tutte est souvent taxé de misogynie. Quel est votre avis sur la question ?

L’accueil réservé à Così fan tutte a été particulier. Mozart a composé cette œuvre en 1790, c’est-à-dire un an après la Révolution française et un an avant sa mort. Ces deux ombres planent sur l’opéra. Ce qui explique pourquoi cette comédie exprime, musicalement parlant, un sentiment de perte. On y entend l’adieu à la vie et l’adieu à une époque. Après les quelques premières représentations unanimement acclamées, on apprend le décès inopiné de Joseph II, à la tête du Saint-Empire romain. Cet homme n’était pas seulement le mécène et le protecteur de Mozart, mais aussi une des plus illustres figures politiques du temps des Lumières. Il avait notamment réformé le droit matrimonial afin que les femmes puissent donner leur accord avant de se marier.

En d’autres termes, il leur était possible pour la toute première fois de choisir leur partenaire. Après la Révolution française et la Terreur, survient la restauration bourgeoise qui va de nouveau durcir les mœurs, aux dépens des femmes, comme toujours. Dans ce climat transformé, Così fan tutte semble tout à coup beaucoup trop léger, trop frivole, trop explicite sexuellement. Le livret y est aussi pour quelque chose, sans aucun doute, car il joue les funambules entre opera buffo et opera seria, entre comique et sérieux.

L’opéra n’est pas misogyne, bien au contraire. Les

deux interprétations – misogynie et excès de frivolité – témoignent à mon sens

d’une lecture superficielle. Surtout d’une écoute superficielle. Prima la musica, dopo le parole. La

musique d’abord, les paroles ensuite. Car c’est bien là, dans la musique, que

tout se joue. C’est la musique qui transforme la banalité burlesque de cette

comédie de boulevard en une contemplation par moments très mélancolique,

presque cosmico-religieuse, sur la relation entre le désir et la mort, sur la

complexité de l’âme humaine. Et surtout la musique des personnages féminins. En

réalité, les hommes y font figure d’idiots. Ils agissent comme des machos.

Seule compte la fidélité de leur femme, c’est une affaire d’honneur vis-à-vis

des autres hommes. « Porter des cornes », être donc trahi par un autre

homme, était l’humiliation suprême.

Pourrait-on dire de Mozart qu’il fut un féministe précoce, dans ce cas ?

Nous

sommes sûrs que dans les dernières années de sa vie Mozart a été très influencé

par les penseurs des Lumières. Leurs idées, qui allaient finalement déclencher

la Révolution française, circulaient dans des sociétés secrètes viennoises dont

Mozart était membre – la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et d’autres clubs

ésotériques. Pour utiliser le vocabulaire des francs-maçons, ces lieux étaient

de véritables ateliers où l’on cherchait les moyens de transformer l’ordre

existant sur la base de la Raison. L’expérience de Don Alfonso doit se lire

comme une proposition visant à remettre fondamentalement en question et à réévaluer

l’ordre établi entre les hommes et les femmes, en s’appuyant sur la raison.

C’est un projet typique des Lumières. Mozart, de son côté, y ajoute une

dimension critique grâce à la musique. Au moment de la leçon de mœurs de Don

Alfonso, cette musique ne prend aucun accent triomphateur, ce qui n’arrive

jamais dans un finale d’opéra. Elle

s’émousse aussi quelque peu dans les arias

où Mozart donne des ailes aux réflexions de ses personnages et aux teintes

complexes de leur vie sentimentale, surtout chez les femmes.

La musique y prend

une profondeur qui suggère le potentiel volcanique du désir et des instincts

animaux, ainsi que leur vulnérabilité. Le fait que les sommets dramatiques et

musicaux des arias soient ceux des

personnages féminins ne doit rien au hasard. Si Mozart suggère quelque chose,

c’est que la vie sentimentale des femmes est autrement plus sérieuse et plus

profonde que celle des hommes. La leçon de morale de Don Alfonso vous met

peut-être à l’abri de la naïveté ou même des meurtrissures de l’amour, mais

Mozart semble douter fortement que placer toute sa confiance dans la raison

puisse rendre heureux.

Tous les acteurs sortent en lambeaux de l’expérience. Rien n’a changé en apparence, alors que plus rien ne pourra être comme avant.

Faut-il comprendre que la musique jette une ombre sur la leçon de morale des Lumières ?

Oui, mais

le livret aussi est moins naïf qu’on pourrait le croire. Despina, la servante

un peu plus âgée, est le pendant féminin de Don Alfonso. Alors que les hommes

partent soi-disant à la guerre, elle force les femmes, affligées et restées à

la maison, à faire face à la réalité. « Vous pensez vraiment que vos

fiancés partis à la guerre vont rester fidèles ? Mes jeunes tourterelles,

ne vous faites aucune illusion. Au lieu de rester assises-là à sangloter,

faites comme moi, mettez-vous en chasse ! » Elle prononce un

plaidoyer pour l’autonomie féminine, pour le plaisir et le sens des réalités.

Ce processus qu’elles traversent les invite à porter un autre regard sur les

relations entre hommes et femmes. Car les hommes aussi, et Ferrando le premier,

parviennent au constat troublant qu’ils peuvent être amoureux de deux femmes en

même temps. Que leur notion courtoise et aristocrate de l’amour est trop

simpliste. En troquant leur uniforme traditionnel pour les habits exotiques de

soldats albanais, ils ont entrouvert une porte qui leur permet d’échapper aux

protocoles. D’un seul coup, l’amour devient terra

incognita, un laboratoire où il est possible de mener à bien des

expérimentations sans qu’on puisse en connaître le résultat à l’avance, y

compris pour les hommes. L’intrigue de Così

fan tutte est souvent comparée à un processus chimique : quatre

personnages sont fusionnés et le spectateur observe le résultat.

© Anne Van Aerschot

© Anne Van Aerschot

Si « Così » est une expérience alchimique, quel est l’or auquel on parvient in fine ?

La

question est délicate. Parce que les nouvelles interactions, la formation des

nouveaux couples, sont défaites à la fin. Tous les acteurs sortent en lambeaux

de l’expérience. Rien n’a changé en apparence, alors que plus rien ne pourra

être comme avant. Au début de l’opéra, il se font une idée à la fois idéalisée

et naïve de l’amour. L’amour est éternel, inconditionnel, ultime. Il est

irréaliste et même irréel : les hommes prennent leurs femmes pour des

déesses ; les femmes tombent en pamoison devant les portraits de leurs

hommes. À vrai dire, ils sont tous amoureux d’une idée. On ne peut pas appeler

cela du romantisme, car il est encore à venir. Disons que leurs idées sur

l’amour sont conventionnelles.

Elles s’insèrent dans les structures sociétales

existantes qui ont pour fonction de réfréner les instincts et les passions.

Plus encore chez les femmes. L’or symbolique réside donc plutôt dans

l’invitation à accepter, à propos de l’amour, des idées plus complexes, moins

naïves, plus adultes. Là réside à mon sens la véritable leçon morale :

oui, ça fera mal, effectivement l’amour est compliqué, inquiétant,

déracinant ; mais personne n’y peut rien. Nous sommes vraiment très loin

des « héroïnes » des opéras romantiques qui deviennent folles

d’amour, mettent fin à leurs jours parce que trompées ou quittées, dans un

accès d’hystérie à la Lucia di Lammermoor et consorts. N’est-ce pas dans ces

opéras romantiques que l’on trouve la misogynie, la vraie ?

Vous évoquez la présence d’accès extrêmement mélancoliques dans l’opéra. Quelle serait votre explication ?

La

période pendant laquelle Mozart a écrit l’opéra peut aussi se concevoir comme

une transformation au sens alchimique. La Révolution française, la transmission

du pouvoir de l’aristocratie à la bourgeoisie, c’est aussi l’adieu à un ordre

établi et la quête d’autres formes possibles. Mais ces éléments ne suffisent

pas à expliquer la mélancolie de la musique, qui surgit souvent à des moments

où le texte est relativement banal. Prenez par exemple le moment de la

séparation des deux couples, dans l’aria Soave

sia il vento, quand les hommes partent soi-disant à la guerre.

La musique

va beaucoup plus loin que l’intrigue elle-même. Peu de musiques expriment avec

autant de nuance et de prégnance la relation entre le désir et la mort.

Chaque

fois que le mot « désir » est chanté, Mozart fait entendre un accord qui

contient une dissonance inconnue, presque moderne. Le désir est mis en tension

sur le plan harmonique. La même chose se produit dans les Nozze di Figaro quand Barbarina égare son épingle dans la

pelouse. Elle chante qu’elle ne trouve plus son épingle et craint que

l’intrigue ne s’ébruite. Un propos on ne peut plus banal en surface.

Mais la

musique est d’une beauté élégiaque. Mozart exprime ici un sentiment de perte

que l’on peut franchement qualifier d’existentiel. Il est tentant de considérer

cette scène en pensant à sa mort toute proche et bien trop prématurée. Chez

Mozart, ce moment résonne comme une conscience de la finitude concrète, et

laisse aussi deviner une conscience intégrée dans un tout.

Comment gérez-vous cette tension entre le livret et la musique dans votre mise en scène ?

La danse

a pour fonction de souligner la tension entre le texte et la musique, et même à

certains moments de l’accentuer. Comme dans Vortex

Temporum, chaque musicien, chaque chanteur en l’occurrence, est doublé par

un danseur. Cette duplication crée une troisième voix visible à côté de la

musique et du texte. C’est surtout en raison de la musique que, malgré les

doutes que j’émets sur l’opéra en tant que médium, j’ai accepté la demande de

l’Opéra de Paris : elle est tellement pleine de mouvements, corporels,

émotionnels. En prenant la musique comme point de départ, j’espère trouver un

degré d’abstraction plus élevé, et donc être en mesure de découvrir l’essence

de l’œuvre. Dans la plupart des mises en scène, la beauté et la profondeur de

la musique sont inondées sous les draperies, les costumes, les portes qui

s’ouvrent et se referment. On ne s’épargne aucun effort pour rendre l’intrigue

et la psychologie manifestes.

Ce sont précisément ces aspects qui m’intéressent

le moins. Michael Haneke est, à cet égard, l’exception qui confirme la règle.

Son approche était très réaliste, mais sa mise en scène, magistrale. D’autres

actualisent la situation, à l’image de Peter Sellars qui transpose l’histoire

dans un dîner américain moderne et insiste sur l’aspect buffa. Mon objectif est ailleurs : dissiper par la danse la

tension entre l’instinct de vie et l’instinct de mort. Comment rendre les idées

de Mozart lisibles ou mieux encore tangibles, sans les interpréter ?

Comment la danse peut-elle hisser les dimensions anecdotiques de l’intrigue jusqu’à

un niveau plus humain, plus haut, cosmique même ? Comment faire en sorte

qu’il ne soit pas tant question d’hommes et de femmes, mais d’énergies

masculines et féminines ?

Comment faire en sorte qu’il ne soit pas tant question d’hommes et de femmes, mais d’énergies masculines et féminines ?

Qu’est-ce qui vous attire moins pour le moment dans la dynamique classique homme/femme en danse ?

Je suis

davantage intéressée par les phénomènes récursifs qui dépassent cette polarité

biologique. Non pas que je nie cette polarité, mais j’essaie de la traduire sous

une forme plus abstraite. Je trouve qu’il est de moins en moins intéressant de

l’incarner dans sa forme la plus primaire et la plus instinctive – homme contre

femme. Ce qui m’intéresse justement dans la danse, c’est la possibilité qu’elle

offre de matérialiser les idées les plus abstraites. Cette évolution est aussi

liée au vieillissement : je ressens davantage le besoin du formalisme dans

l’écriture, pour toucher davantage à l’essence des choses.

Wannes Gyselinck est rédacteur principal de rekto:verso.